Por Ana Longoni

CONICET-UBA

A Cloe Masotta y a Romina D’Andrea, por sus hallazgos, por

su capacidad de desatascar y de inventar otro tiempo.

1.

¿Qué es un embute? La palabra “embute” es parte del vocabulario de la militancia en la Argentina de los años 60/70, del código secreto de la supervivencia en la clandestinidad.

Un embute –en esa jerga cifrada– es un escondite. Puede ser un pequeño espacio tras una falsa pared, como el que escondió la imprenta de Montoneros en “La casa de los conejos”, en las afueras de ciudad de La Plata. Pero también puede ser un cajón oculto en un mueble, un doble fondo en el piso de un auto, un compartimento secreto dentro de un maletín, el interior de una lapicera, un surco del cuerpo, cualquier artilugio tan precario como ingenioso para trasladar una carta o la prensa prohibida, guardar documentos comprometedores, esconder armas, personas, vidas clandestinas.

Elijo empezar trayendo aquí esa palabra porque nos ubica de golpe en otro contexto histórico: el de una época en la que las extendidas expectativas de transformación radical de la sociedad que se esparcieron en América Latina después del triunfo de la revolución cubana percibían la revolución como un hecho inminente e inevitable. Una época que se clausuró con la pesada losa de la dictadura iniciada en la Argentina el 24 de marzo de 1976, que sistematizó el terrorismo de Estado en una escala inédita: 30.000 desaparecidxs, más de 500 campos de concentración en todo el país, miles de asesinadxs, exiliadxs y presxs políticos. Una operación represiva continental (el Plan Cóndor) que se puso en marcha para desmantelar esa potencia insurgente, arrasando vidas y también su historia (desaparecer, secuestrar, torturar, asesinar, deshacerse de los cuerpos, no reconocer siquiera su existencia, negar su memoria).

La represión ya había empezado a operar antes, mucho antes. Desde el golpe de Estado de Uriburu en 1930, la Revolución Libertadora que derrocó a Perón en 1955, la dictadura de Onganía iniciada en 1966, y mucho más a partir del surgimiento de la Triple A, organización parapolicial fundada por el ministro del interior del tercer gobierno peronista, José López Rega, que instaló el asesinato a los opositores (y la exhibición de los cuerpos acribillados al costado de las rutas) como mecanismo de amedrentamiento social cotidiano. Fue ese el contexto político en el que Oscar Masotta (como otros miles y miles de latinoamericanos) decidió dejar la Argentina, luego de ser amenazado por una de estos escuadrones parapoliciales, y migró a Europa, primero a Londres a fines de 1974, luego a Barcelona, en 1975.

Repongo brevemente ese otro tiempo, el de la militancia revolucionaria, la creciente represión y los códigos de clandestinidad y resistencia, porque me permiten pensar la persistencia actual de esas fuerzas y contrafuerzas. La dimensión defensiva, el pliegue y repliegue de la memoria (la memoria social y la memoria íntima) ante aquellos sucesos traumáticos.

Este texto habla de embutes tan bien hechos que no se develaron hasta cincuenta años después. Se superponen en su origen y en su persistencia, represión política y silencios familiares. Pero ante eso: la enorme capacidad de desbloqueo que logra dar con ellos, abrirlos y sacarlos a la luz, revelar y poner esos restos de otro tiempo en circulación. Lo que insiste en reaparecer, lo que logra emerger tantas décadas más tarde.

2.

Decidí escribir “Embutes de la memoria” ante la aparición inesperada y coincidente de dos fotos clave para entender la deriva de la vanguardia argentina de los años sesenta, imágenes que hasta hace pocos meses pensábamos que no existían y que se (me) aparecieron en la misma semana de diciembre del año pasado, inesperadamente.

Esa semana de diciembre, que siempre es un mes cargado en Buenos Aires (de cierre del año, la locura de las fiestas, y muchísimo calor) era particularmente complicada en mi vida. Mi mamá –que vive sola en el campo, a 70 km de Buenos Aires– estaba instalada en mi casa, transitando el largo posoperatorio de una cirugía por prótesis de cadera. Yo estaba haciendo malabares, dedicada a cuidarla a la vez que haciendo trámites del visado de trabajo en el consulado de España en Buenos Aires, luego de aceptar la propuesta de mudarme a Madrid a trabajar en el Museo Reina Sofía, y tratando de llevar a buen puerto todos los trámites de licencia y las cuestiones de trabajo pendientes antes de partir. En fin, eran días complejos, difíciles, exasperados.

En medio de esa situación, Cloe me escribe por chat, contándome que está escaneando algunos materiales nuevos que encontró en casa de su madre, en Barcelona. Cloe me tiene (mal) acostumbrada a esas sorpresas: sus hallazgos en el arcón familiar han sido muchos a lo largo de los cinco años que hace que nos conocemos, a partir de que se involucró de manera amorosa y valiente en bucear en su propia historia (y el vínculo con su padre, que murió cuando ella tenía apenas dos años) en el largo proceso de investigación colectiva que llevó a la exposición “Oscar Masotta, la teoría como acción”. Por ejemplo, recuperó decenas de cartas que su padre escribió a su abuela desde el exilio, y que estaban en la casa familiar en el barrio porteño de Villa del Parque. Encontró una veintena de fotos nunca publicadas de “El helicóptero”, que nos permiten recomponer un relato mucho más exacto, preciso y jugoso en detalles de ese happening de 1967. Dio con las pruebas de galera corregidas a mano por Oscar del libro Happenings. Y muchísimo más.

Así que cuando me mandó esa nueva tanda de fotos-que-nunca-habíamos-visto, no pude refrenar mi deseo de sumergirme en ellas. Me acuerdo que las miré apenas llegué a mi casa un atardecer, luego de una larga jornada que entrecruzó trámites burocráticos con asuntos médicos: había entre ellas fotos de un par de viajes (una despedida en un puerto, escaparates en las calles de Nueva York), fotos de obras individuales de artistas, la mayor parte de la vanguardia argentina de los sesenta, y un par de obras de artistas norteamericanos y franceses que seguramente se topó en su viaje en 1966. En ese conjunto estaba esta foto.

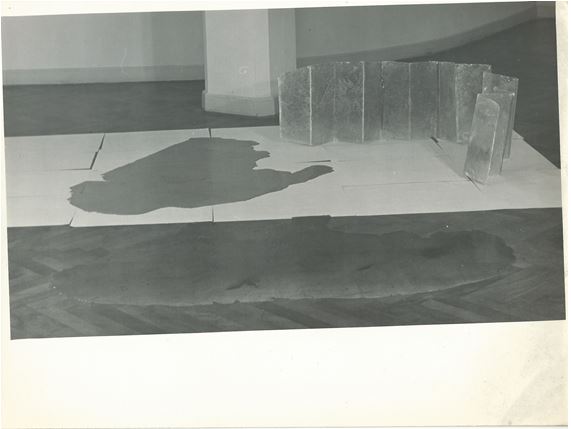

Ustedes dirán que no dice mucho, no llama particularmente la atención, pero apenas la vi me sobresalté. Se la reenvié de inmediato a Roberto Jacoby con la pregunta: ¿es lo que creo que es? Me lo confirmó enseguida, también emocionado. Hace muchos años que hablamos del “charco de sangre” de Ricardo Carreira, y también lamentamos la inexistencia de una sola imagen que dé cuenta de lo que fue, de cómo fue. El “charco de sangre” es sin duda la obra más recordada de las doscientas que ocuparon por completo las tres salas la galería Van Riel en el “Homenaje al Viet Nam”, en 1966. Fue la primera de una serie de exposiciones colectivas que implicaron rotundas tomas de posición con un eje político (ante el asesinato del Che Guevara en Bolivia o la gira de Nelson Rockefeller a América Latina). El “Homenaje al Vietnam” fue organizada por León Ferrari y Carlos Gorrianena, y reunió a doscientos participantes, un amplio espectro de muy diversas posiciones estéticas y políticas (desde Ricardo Carpani a Marta Minujin). Allí se pudo ver por primera vez la conocida “La civilización occidental y cristiana” de León Ferrari, y para esa ocasión Roberto Jacoby preparó tres esculturas a escala natural hechas a partir de fotos de prensa que denunciaban la guerra de Vietnam.

Jacoby, Ferrari, Pablo Suárez, Margarita Paksa, Juan Carlos Romero, todxs los que lo vieron coincidían en señalar el charco de sangre como la más impactante de las muchas obras allí reunidas. La nocion de ambientación, que la vanguardia argentina retomaba del teórico canadiense McLuhan, encontraba en el charco de sangre una precisa indagación. Un charco de resina polyester rojo en el medio del piso de la sala aludía a la masacre que el ejército estadounidense estaba produciendo en Vietnam. Porque si el charco se emplazaba en la puerta de un frigorífico en el barrio de Mataderos, donde Carreira nació y vivió gran parte de su vida, el señalamiento era a la matanza de animales. Y si se instalaba en las inmediaciones de la ESMA, uno de los mayores centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron durante los años de la última dictadura, como se arriesgó a hacer Carreira arrojando pintura roja desde un auto en movimiento, el señalamiento pasaba a ser al genocidio en curso en la Argentina.

A fines de los años noventa, luego de la muerte de Carreira con apenas cincuenta y un años en 1993 (Ferrari señalaba que a causa de una autointoxicación producida por los experimentos alquímicos que hacía en su propio cuerpo, su hijo Adrián aludía a complicaciones del HIV que contrajo en una de las internaciones que tuvo en el neuropsiquiátrico Borda) estuve yendo durante un año a la casa familiar en el barrio de Mataderos adonde quedaban sus papeles dispersos. Carreira, uno de los más politizados dentro de ese movimiento de vanguardia fue hijo de un sastre anarquista español (trabajó de hecho en varias ocasiones con los muestrarios de telas de su padre).

Durante el tiempo en que buceé en su archivo en la casa donde entonces vivía su hijo Adrián, aparecieron muchos documentos increíbles: los apuntes y diagramas de sus indagaciones ópticas, sus ensayos sobre la deshabituación (la incomodidad como condición del arte de vanguardia, la imposibilidad de acostumbrarse al hecho artístico, de salir indiferente). Él definía deshabituación como el efecto de tener los zapatos al revés o uno muy grande en un pie y otro muy pequeño en el otro. Sus poemas conceptuales (en los que desarma el lenguaje, como si estuviera hablándolo por primera vez, una lengua a estrenar, recién aprendida, conciente de la estructura de la sintaxis, clasificando, repitiendo y subrayando los sustantivos y los verbos de cada frase). Un fragmento:

El café se evapora en la taza verde.

café, taza.

evapora.

La luz rebota contra el plato, la taza y la

mesa.

luz, plato, taza, mesa.

rebota.

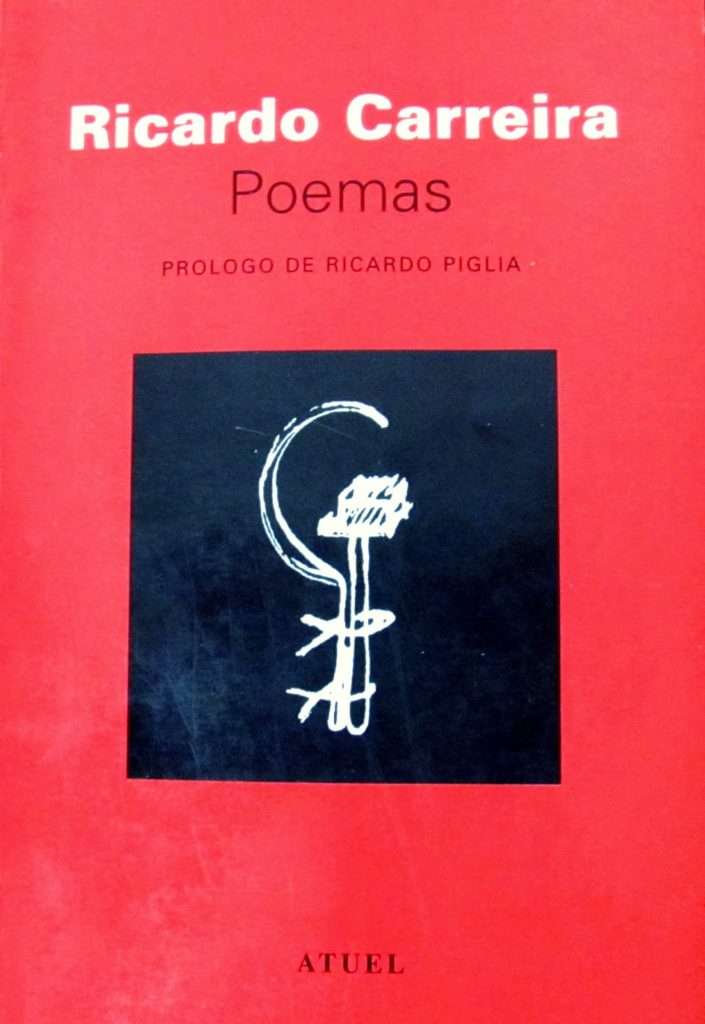

El pequeño dibujo de la hoz y el martillo apenas anudados, tan frágiles como insistentes en su voluntad de conexión: ¿la proclamada unión del campesinado y el proletariado?, ¿la idea misma de revolución? Ricardo Piglia escribe en el prólogo de este primer poemario (luego siguió afortunadamente otro, Mataderos, reuniendo también algunos de sus ensayos) que la última vez que lo vio a Carreira fue durante la presentación de la novela de Laiseca, La muralla china. Y cuando luego de las intervenciones de los presentadores, tocó el turno de las preguntas del público, Carreira levantó enseguida la mano y empezó una larga, interminable, eterna disquisición que empezaba en los millares de trabajadores muertos durante la construcción de la muralla y continuaba y continuaba y continuaba hasta la guerra del golfo. Cuando el público empezó a impacientarse y a chistarlo, a pedirle que se callara, Carreira inició una caminata hacia atrás, sin dejar de disertar, y se perdió en el fondo del pasillo abandonando la escena sin abandonar la palabra.

Bien, durante ese año que frecuenté la casa de Mataderos, y durante todos los años que llevo interesada en la vanguardia argentina de los años sesenta, nunca apareció una foto del charco. La obra se reconstruyó un par de veces, siempre generando resistencias y debates (no era así, era asá, no era tan grande, era más roja), pero no había foto. Solo el relato, el mito.

De golpe, lo que siempre estuvo allí, aguardando. Lo nunca visto. En un rincón de la casa de la mamá de Cloe en Barcelona, dentro de un conjunto de papeles nunca vueltos a revisar, aparece esta foto.

La foto que creímos que no existía: aquí está. Y todavía guarda enigmas: en el dorso se lee “Ricardo Carreira, ‘I don’t want to go home’, poliester, 1966. LG.”.

Al frente, el charco de sangre, más macizo y voluminoso de lo que lo imaginábamos. Un enorme coágulo, más que un charco. Más atrás, vemos un charco en negativo (como un mapa vacío o vaciado) sobre papel, y la escalera trunca, otra obra perdida de Carreira, construida a partir del molde de la escalera a la terraza de su casa. Una escalera que no lleva a ningún lado, obturada su función utilitaria. El título (“I don’t want to go home”, No quiero ir a casa) parece aludir a la instalación en conjunto de esas tres piezas. LG seguramente corresponde a las iniciales de Roland Lambert Gallery, en donde Carreira expuso como parte de la Semana de Arte Avanzado.

Hay algo en esta “falta de registro” que me remite a una señal generalizada, la condición autodestructiva en la vanguardia argentina: ante esa inexistencia o ausencia, se volvió una dificultad reunir un conjunto significativo de los escasos “restos” materiales de una escena tan fulgurante como fugaz. Dentro de la exposición, el bloque que llamamos “Los imagineros argentinos”, retomando el neologismo que propuso el mismo Oscar Masotta en su libro El Pop Art, para referirse a la especificidad de las heterogéneas producciones de los artistas argentinos, distintas al pop norteamericano. Producciones efímeras, condenadas a desaparecer como parte de su mismo programa (“este mensaje se autodestruirá en pocos segundos…”), realizadas para intervenir un lugar y un momento concretos. Un buen ejemplo de ello es el también mítico huevo de yeso que realizó Federico Peralta Ramos en el Premio Nacional Di Tella en 1965, de tales dimensiones que solo podía ser construido adentro de la sala, y al concluir la exposición, solo podía salir de allí despedazado.

Un arte destinado inexorablemente a desaparecer. Y también a reaparecer en otros formatos y otros tiempos. A circular de boca en boca, como los relatos del fugaz paso del helicóptero que propició Masotta entre aquellos espectadores que lo vieron y los que llegaron tarde y se lo perdieron. Quizá convenga volver a lo que nos dijo en 1992 Noemí Escandell, una de las artistas rosarinas que participó en Tucumán Arde (1968) cuando le preguntábamos si tenía fotos, documentos, restos materiales de aquella experiencia colectiva: “mejor que no haya archivo de Tucumán Arde, porque entonces tendría una materialidad pobre, y es mucho más fuerte que la obra circule como mito”.

3.

Esa misma semana calurosa y caótica del último diciembre porteño me escribió un mail Romina D’Andrea, una joven artista a quien yo no conocía hasta entonces. Se había topado en una librería, buscando otro título, con Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 argentino, el viejo libro que escribimos Mariano Mestman y yo en el 2000, en el que incluimos entre muchas otras la entrevista a Eduarco Ruano, su tío. Me dijo que me quería mostrar algo. Cualquier manejo razonable de la agenda y de las energías vitales hubiera indicado que le tenía que decir amablemente que no, que más adelante, que me anticipara por mail lo que necesitaba. Pero no pude conmigo. Nos encontramos en un café en la zona de Pueyrredón y Santa Fe (muy cerca del Teatrón, donde Masotta mandó a la mitad del público del happening “El Helicóptero”). Romina me contó que hace un tiempo vive con su pareja en la misma vieja casa familiar en Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires, adonde antes vivieron sus abuelos, su madre, sus tíos.

Esa misma casa fue allanada por las fuerzas represivas en varias ocasiones y allí finalmente fue detenido Eduardo, militante del ERP (Ejercito Revolucionario del Pueblo) en 1975 (fue preso político durante varios años). En 1968, Ruano era un joven artista (23 años, la edad que hoy tiene mi hijo), parte activa de la vanguardia artística de Buenos Aires. Había expuesto algunas pinturas e instalaciones en los años anteriores. En abril fue invitado a participar en el Premio Ver y Estimar, una instancia relevante de la trama institucional propicia a la experimentación. Instaló allí en una esquina de la sala del Museo de Arte Moderno una vidriera que replicaba el panel oficial en homenaje a Kennedy, presidente norteamericano asesinado en 1963, que estaba en la Biblioteca Lincoln, dependiente de la Embajada norteamericana. La imagen estaba protegida por un grueso vidrio, y muy cerca, señalizado como parte de la instalación, un ladrillo de plomo en el piso. El 30 de abril de 1968, en medio de la ceremonía inaugural del premio –un típico brindis protocolar–, Ruano irrumpió con un grupo de amigos (artistas y estudiantes de Buenos Aires y de Rosario) al grito de “Fuera yanquis de Vietnam”, se dirigió hacia el ladrillo, rompió el vidrio y rayó la imagen. Luego del “acto relámpago” (así lo nombra el propio artista) o del “atentado” (como lo llamaron los medios de prensa), el grupo se retiró del museo rápidamente.

Las mil y una vez que me tocó relatar esta escena clave, con la que se inicia el itinerario del ‘68, una seguidilla de acciones y tomas de posición de la vanguardia de Buenos Aires y Rosario que evidencian su vertiginosa radicalización tanto artística como política, que los lleva a tomar distancia de la institución artística para vincularse a la central obrera combativa a la dictadura de Onganía, –digo, cada vez que hablaba de esta acción– repetía lo mismo a partir de las únicas imágenes de las que disponía, las fotos de prensa: la obra de Ruano no es ni el panel intacto ni el panel destrozado (que además fue retirado inmediatamente luego de la intervención policial y por indicación de las autoridades del museo).

Ni el antes ni el después. La obra de Ruano es el acto, la acción colectiva de apedrear la imagen oficial de Kennedy en medio del museo, producir un acto político en el seno de la institución arte. Y fue esta foto, la del acto, que tampoco sabía que existía (ni el propio Ruano cuando lo entrevistamos recordaba su existencia), la que Romina encontró literalmente en un embute: la foto que muestra a Ruano en medio de la acción, el cuerpo en movimiento, movido en el acto, arrojando la piedra.

Una foto que parece extraída de una película. La imagen que captura el instante efímero de la acción, escondida en un boquete para que no sea capturada por la represión. La película de ese antes es la que ahora está haciendo, cincuenta años más tarde, la sobrina de Ruano. El futuro del pasado: tiempos alterados los de los embutes de la memoria.

Romina me cuenta, en ese café en el que nos encontramos, que primero se topaba con embutes de manera inesperada y ahora ya los busca a conciencia (un libro con doble forro que escondía cartas, escritos o fotos, un mueble con un doble fondo, un cajón escondido, una bola de madera en una escalera que se puede remover). En esos embutes ha ido encontrando materiales dispersos de la memoria de su tío. Huellas dejadas como mensajes a otro tiempo. Resguardadas y por ello olvidadas.

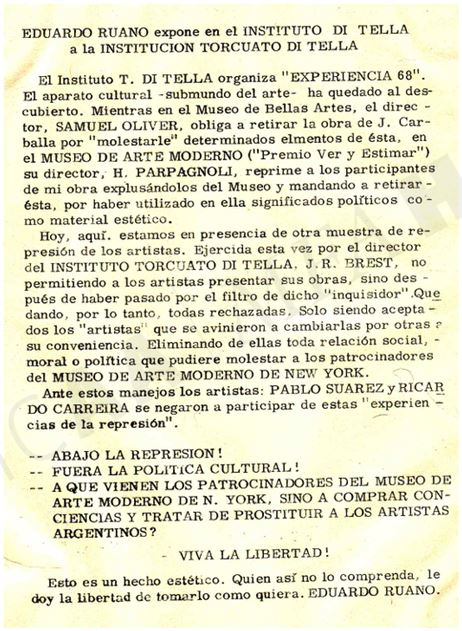

Después del “atentado”, Ruano fue excluido del mundo del arte. No lo volvieron a convocar ni a aceptar en ninguna convocatoria. Según nos contó, la policía visitó a galeristas como los Fano, el matrimonio judio francés que llevaba la galería Lirolay, adonde Ruano había expuesto dos veces, para advertir que no podían mostrar nada suyo sin el visto bueno de las autoridades de la dictadura. Pero se “infiltró” en mayo en Experiencias ‘68 con un volante-obra titulado “Ruano expone en el Instituto Di Tella a la institución Torcuato Di Tella” (el panfleto reivindicado como intervención artística, a la vez que una temprana obra de “crítica institucional”).

La vanguardia fue asumiendo modalidades de acción (y retóricas) propias de la guerrilla, la violencia política como material artístico, y luego de romper con las instituciones artísticas se vinculó a la CGT de los Argentinos, la central obrera combativa.

Ruano, junto a Ricardo Carreira y el rosarino Eduardo Favario, ingresaron al FATRAC (Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura), el movimiento cultural del Partido Revolucionario de los Trabajadores (luego ERP) que también integraban intelectuales como el sociólogo Daniel Hopen (desaparecido en la última dictadura),el músico Fito Reisin, el físico Nelson Becerra, el escritor Nicolás Casullo, los psicoanalistas Blas de Santos y Marta Rosenberg, entre otros. Ruano y Carreira participaron de las primeras reuniones de gestación de Tucumán Arde, la acción colectiva más renombrada de esta vanguardia, pero terminaron quedando afuera de su realización porque las diferencias políticas empezaron a socavar el frente común. La percepción de que el arte era inútil, que la acción política reclamaba un compromiso de otra índole, se imponía entre la intelectualidad argentina. (A contrapelo de esa tendencia, Oscar Masotta defendió siempre la labor intelectual, el pensamiento, como el modo específico en que él podía aportar a la revolución. Por eso titulamos la exposición “La teoría como acción”).

Cuando salió de prisión, Ruano se abocó a la psicología y trabajó muchos años en el hospital psiquiátrico público Borda (el mismo donde estuvo internado Carreira).

A pesar de sus entrañables vínculos con Carreira, Ferrari, Suárez, Jacoby y Carballa, Eduardo Ruano jamás volvió a vincularse al mundo del arte, y no volvieron a estar en contacto. Prefería mantener la distancia, incluso de sus amigos.

Nos costó –a Mariano y a mí– un trabajo detectivesco encontrarlo y mucho más convencerlo de que nos diera una entrevista. Nos encontramos finalmente en 1997 en un café ruidoso, en la esquina de Córdoba y Uriburu. No fue una entrevista larga. Aunque no conservaba ninguna foto ni documento de su actividad artística, sí tenía una memoria muy precisa de las acciones, las discusiones y los balances. Cuando rememoraba el acto de apedrear a Kennedy nos decía:

“la línea que separaba hasta ese momento ‘el arte’ y ‘la vida’ quedó en suspenso, nadie —por un instante— podía saber si participaba de un hecho artístico o de un atentado a una de las obras expuestas. El ‘acto’, lo que produjo en la subjetividad de todos, era el eje de la obra.”

Nunca lo volvimos a ver. Murió también joven, como Carreira, como Masotta.

4.

Estas dos fotos que hasta hace pocos meses pensábamos que no existían y que aparecieron en la misma semana de diciembre, encontradas por dos jóvenes mujeres, que no habían nacido en los años sesenta. Quiero pensar que estos hallazgos no son azar. Solo pueden explicarse por los lazos afectivos, una trama latente y activada cincuenta años después. Una hija que se anima a revisar los papeles de su padre, que murió tan pronto que ella no puede recordarlo. Una sobrina que se dedica a buscar pacientemente escondites clandestinos que todavía hoy esperan ser develados, y con esos retazos va componiendo el proyecto de una película… Imágenes perdidas (y a la vez resguardadas) en el espacio íntimo, aguardando condiciones históricas y afectivas de legibilidad que provoquen la posibilidad de su irrupción. Por fin.

Muy interesante, estoy haciendo un trabajo de investigación de la universidad para leguajes artísticos sobre la obra de Ruano y encontrarme con esto fue de mucha utilidad. Gracias